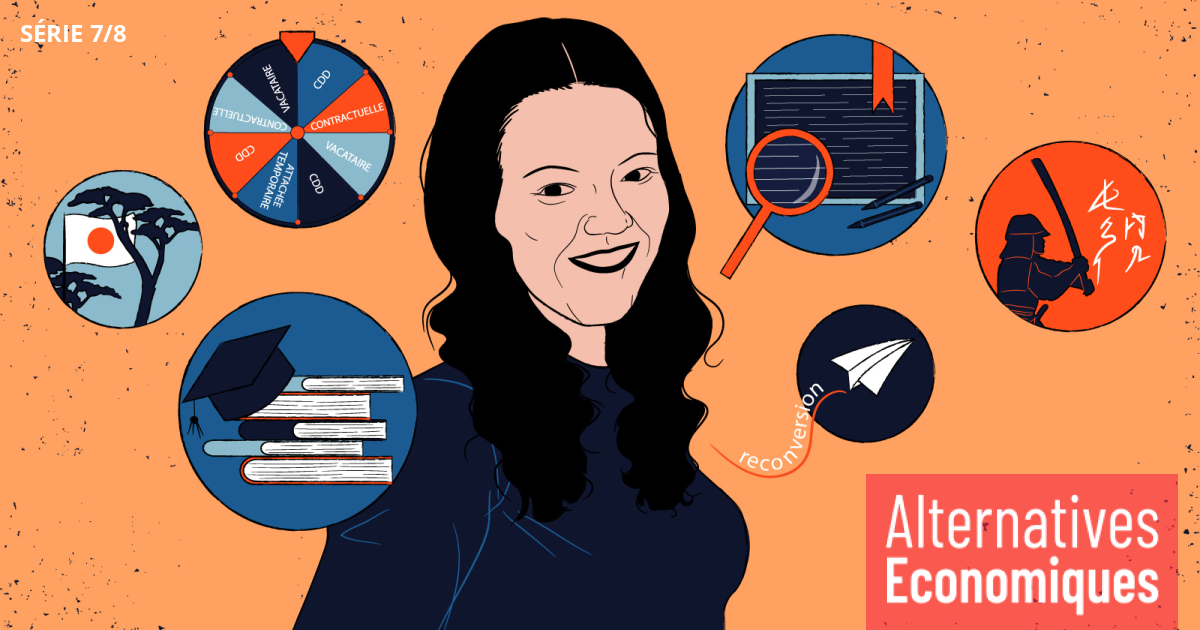

Delphine, enseignante-chercheuse contractuelle : « Est-ce que j’aurai la même réactivité à 64 ans ? »

Agée de 35 ans, cette spécialiste de l’art japonais des XVIIe au XIXe siècles n’a pas encore calculé précisément à quel âge elle partirait avec la réforme. Il pourrait toutefois se situer à 64 ans avec la prise en compte de son contrat doctoral. Très en contact avec ses étudiants, elle estime dans tous les cas qu’il lui sera alors plus délicat de gérer la partie enseignement de son métier.

« Ce n’est pas impossible en soi. Mais nous voyons dans le débat sur ChatGPT comment ce type de phénomène peut remettre en question notre manière d’interroger les connaissances des étudiants, d’organiser les examens, de leur proposer des exercices… C’est le même problème avec les traducteurs automatiques dans l’enseignement des langues. Est-ce que j’aurai la même réactivité et adaptabilité aux technologies à 64 ans ou plus ? »

Poser la question, c’est un peu y répondre… Sans imaginer la chose comme étant insurmontable, elle n’est pas certaine de continuer à comprendre toutes les problématiques de ses jeunes étudiants dans trois décennies.

Formée à l’Ecole du Louvre et à l’Institut national des langues et civilisations orientales, Delphine Mulard est enseignante-chercheuse à Strasbourg, sa ville d’origine, depuis 2017. Mais sans véritable visibilité quant à son avenir professionnel. Elle a d’abord été attachée temporaire d’enseignement et de recherche (Ater) pendant deux ans, avant de passer enseignante-chercheuse contractuelle en 2019. Autrement dit, elle n’a pas encore eu la joie de goûter au CDI.

« Je suis toujours payée pour faire de l’enseignement et de la recherche, mais comme contractuelle je ne suis plus plafonnée en termes d’heures d’enseignement comme je l’étais en tant qu’Ater », précise-t-elle encore.

Manque de visibilité

Si le nombre d’heures de cours réalisées dans le mois fait évoluer son salaire à quelques dizaines d’euros près, elle estime que cela n’impactera pas fortement le montant de sa pension, pour laquelle elle dépend du régime général pour la pension de base, et de l’Ircantec pour la complémentaire. « Je ne pourrai de toute façon pas garder ce statut de contractuelle pendant plus de six ans », précise-t-elle. Il s’agit de la durée maximale pendant laquelle il est possible d’enchaîner des contrats à durée déterminée dans la fonction publique.

Pour l’heure, c’est donc plus le sujet de la précarité qui l’inquiète que celui de la retraite en tant que telle. Si aucun poste de maître de conférences ne s’ouvre, son contrat ne sera pas renouvelé, ce qui pourrait mettre un terme à son travail dans tout au plus deux ans. En cas d’ouverture, l’avenir reste incertain également. Elle ne serait pas assurée d’avoir le poste face aux autres candidatures. Reste qu’en obtenir un conforterait sa pension.

« En cas de titularisation mon salaire augmentera progressivement, puis j’aurai la possibilité de devenir professeure des universités, avec à nouveau un meilleur salaire, qui jouera sur la retraite. Alors que comme contractuelle je ne peux pas évoluer. »

Avant même de penser à l’évolution, une non-obtention de poste signifierait une carrière en dents de scie, qui pourrait alors davantage se ressentir à son départ en retraite. « Que ce soit dans cette université ou dans une autre en France, une fois les six ans atteints je ne serai plus recrutable. » Deux possibilités s’offriraient alors à elle : devenir vacataire et ne plus être payée que pour enseigner, qui plus est à mi-temps ; ou la reconversion.

Précarisation de la recherche

En mai 2021, la Direction générale des ressources humaines (DGRH) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation recensait 18 500 enseignants contractuels, soit 23 % de l’effectif total des enseignants au sein des établissements d’enseignement supérieur. Un chiffre incluant sept statuts en tout, certes en légère baisse par rapport aux années précédentes mais qui ne s’est pas traduit par une hausse de la population d’enseignants titulaires du supérieur, celle-ci restant constante au cours de ces dernières années. Le groupe disciplinaire des « Langues et sciences humaines », qui est celui de Delphine Mulard, compte 24 % de contractuels dans ses rangs.

Le recours aux statuts précaires ne se fait pas sans remous dans la profession. En 2021 par exemple, la quête de vaccins contre la Covid-19 a été l’occasion pour un collectif d’une trentaine de chercheurs de sonner l’alarme dans une tribune publiée dans Le Monde, dénonçant un « fossé [qui] se creuse » entre titulaires et précaires.

« En vingt ans, la diminution du nombre de postes de maître de conférences mis au concours a été drastique (− 65 %) : nous sommes passés de 3 000 par an à la fin des années 1990 à 1 200 ces dernières années. Parallèlement, le nombre d’étudiants et d’étudiantes dans les universités a augmenté de 15 % », écrivaient-ils alors.

Résultat, rappelaient-ils : près de 130 000 vacataires sont employés dans les universités, s’ajoutant aux salariés contractuels et assurant « à eux seuls 40 % des enseignements ». En regard, à la même époque, les titulaires n’étaient que 62 500.

En mars 2022, des premières Assises de la précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche ont été organisées par plusieurs syndicats et collectifs, appelant à « déployer un plan de titularisation, doublé de créations de postes massives pour répondre aux enjeux actuels et d’avenir. »

En cas de reconversion, Delphine Mulard envisage l’enseignement primaire ou secondaire, ou de devenir ingénieur culturel ou de recherche. Ce métier lui permettrait de poursuivre ses sujets de recherche, à condition toutefois, là aussi, d’accéder à un poste. « Si je me reconvertis dans l’enseignement primaire ou secondaire, je ferai face au même risque de décalage vis-à-vis des élèves en vieillissant », observe-t-elle toutefois.

Retrouvez note série : « Ces Français qui ne se voient pas travailler jusqu’à 64 ans »

RSS - Articles

RSS - Articles

Laisser un commentaire