Faut-il demander plus d’efforts aux retraités actuels ?

La réforme des retraites poursuit son sprint législatif. L’Assemblée nationale entame ce lundi l’examen du texte en séance qui s’étalera sur seulement douze jours au maximum, tel que le prévoit l’article 47.1 de la Constitution. Sur ce laps de temps, la Nupes tentera peut-être de confirmer le coup réalisé la semaine dernière en commission des affaires sociales : l’adoption de l’amendement du député communiste Pierre Dharréville visant à revenir sur la hausse de la CSG pour les retraités.

Pour mémoire, Emmanuel Macron avait entamé son premier quinquennat en augmentant cet impôt pour compenser la suppression des cotisations chômage. Il avait également désindexé les pensions pour ne les revaloriser que de 0,3 %. Ces deux mesures figuraient en bonne place sur les pancartes des gilets jaunes. C’est pourquoi le président de la République avait décidé de revenir sur ses décisions pour les 80 % des retraités les plus modestes, soit ceux qui touchent moins de 2 000 euros net par mois. Toutes les pensions ont depuis été réindexées sur l’inflation, mais en revanche la CSG est restée à son niveau de janvier 2018 pour les retraités les plus aisés.

L’amendement de la Nupes profiterait donc à ces derniers, soit 8 millions de personnes. Cela n’a pas manqué de faire réagir les élus de la majorité et les libéraux, raillant la gauche qui, alors qu’elle ne cesse de réclamer une plus forte taxation des riches, vote une mesure qui réduit la fiscalité d’une partie d’entre eux.

Le gouvernement hermétique à l’idée

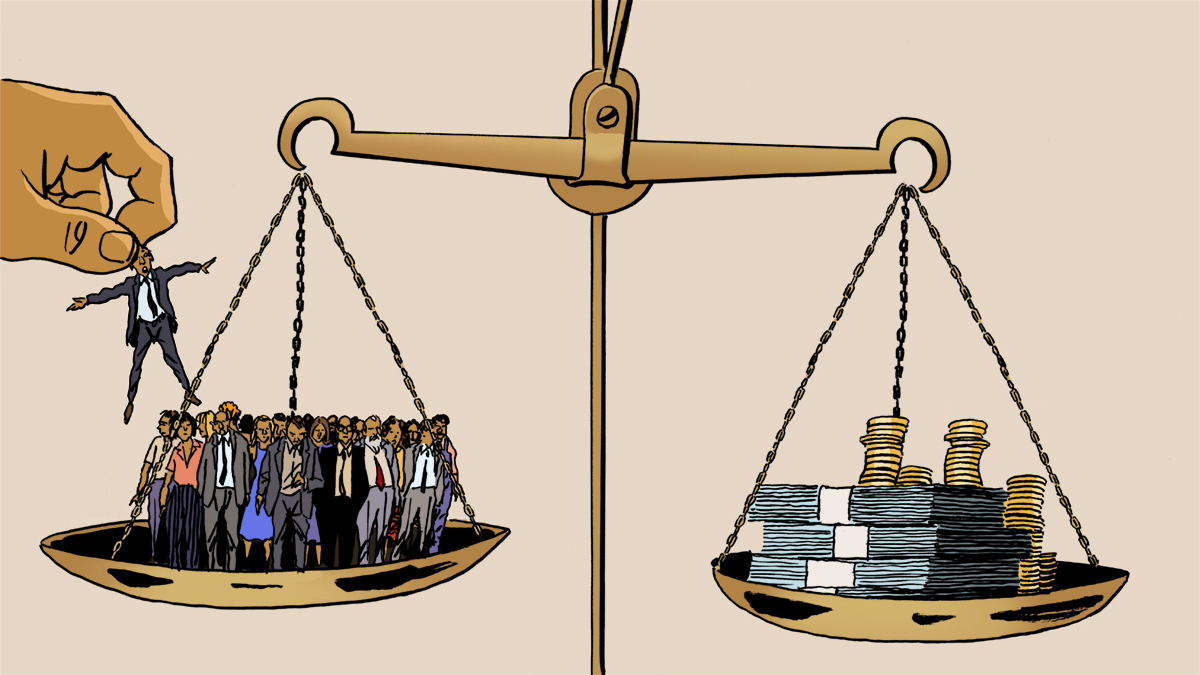

Cet épisode relance aussi le débat sur la contribution des retraités actuels au financement du système. L’une des critiques partagées par la gauche et la droite à l’encontre de la réforme est qu’elle fait porter l’intégralité de l’effort sur les actifs aux portes de la retraite. Outre le report de l’âge de départ, il existe deux autres leviers pour rétablir l’équilibre budgétaire : augmenter les cotisations et baisser les pensions.

Cette dernière piste a le vent en poupe chez les libéraux mais aussi au sein de la gauche modérée. Dans une note publiée fin décembre par le think tank Terra Nova, Fipaddict, un enseignant en finances publiques sous pseudonyme, chroniqueur à Alternatives Economiques, a calculé que la sous-indexation d’un point des pensions générerait 2,5 milliards d’euros d’économies, ou 1 milliard en ne ciblant que celles supérieures à 2 000 euros.

Le gouvernement est resté hermétique à cette option, assumant une position de principe purement politique : affaiblir le pouvoir d’achat des retraités « serait difficilement acceptable » est-il indiqué dans le rapport de l’exécutif sur « les objectifs et les effets » de la réforme. Ce même document mentionne que, pour équilibrer le système en 2027, il faudrait diminuer les pensions en moyenne de 57 euros par mois.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce choix : les traces laissées par la crise des gilets jaunes ou, plus cyniquement, des raisons de stratégie politique, puisque les retraités ont un poids important dans l’électorat d’Emmanuel Macron et sont la catégorie de la population la moins opposée à la réforme.

Les retraités mieux protégés de la pauvreté

Les défenseurs de cette mesure se justifient en pointant le niveau de vie élevé des retraités français. En effet, celui-ci était supérieur de 1,5 % à celui de l’ensemble de la population en 2019, d’après le Conseil d’orientation des retraites (COR). C’est une exception au sein de l’OCDE, qui permet à l’Hexagone d’afficher l’un des plus faibles taux de pauvreté des retraités au monde : 8,7 %, contre 14,6 % pour l’ensemble de la population.

Il faut toutefois rappeler que l’on compare le niveau de vie des retraités, non pas uniquement à celui des personnes en emploi, mais bien à celui de l’ensemble de la population, ce qui inclut également les chômeurs, les étudiants, d’autres inactifs… et les retraités eux-mêmes.

Cela ne signifie pas non plus que les retraités touchent plus d’argent sur leur compte en banque que les actifs (y compris les chômeurs). En effet, le revenu disponible (revenu du travail et du patrimoine – impôts + prestations sociales) des premiers est 15,7 % inférieur à celui de l’ensemble de la population, alors que celui des seconds est de 13,2 % supérieur.

En revanche, l’écart de niveau de vie est plus ténu : on l’a dit, celui des retraités est 1,5 % supérieur à l’ensemble de la population, mais celui des actifs est supérieur de 8,4 %. Cela s’explique par la taille du ménage : ceux des retraités sont composés en moyenne de 1,6 personne, alors que ceux des actifs de 2,5 personnes, car ils ont en général plus d’enfants à charge.

En matière de revenus, les retraités ne sont donc pas plus riches que les actifs… sauf en bas de l’échelle. Les 10 % des retraités les plus modestes ont en effet un niveau de vie supérieur aux 10 % des actifs les plus modestes, car ils sont davantage protégés de la pauvreté, notamment grâce à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) qui leur garantit un revenu minimum nettement meilleur que le RSA.

Un patrimoine plus élevé mais inégalement réparti

Là où les retraités s’en sortent mieux que les actifs, c’est lorsqu’on regarde le niveau de vie en intégrant les « loyers imputés », c’est-à-dire en ajoutant le « loyer fictif » que les propriétaires occupants pourraient tirer de leur logement en le louant.

La logique est « qu’à ressources monétaires identiques, un ménage propriétaire de son logement dispose d’un niveau de vie supérieur à un ménage locataire », explique une étude de l’Insee publiée en 2005. Cet indicateur permet ainsi de prendre en compte cet effet.

Or, les retraités étant plus souvent propriétaires que les jeunes actifs par exemple, leur niveau de vie en prenant en compte les loyers imputés est de fait plus élevé : il est supérieur de près de 8 % à l’ensemble de la population, quand celui des actifs n’est plus que 6 % supérieur.

De manière générale, les retraités possèdent un patrimoine moyen plus important que celui des actifs, en brut mais surtout en net (une fois les dettes déduites), respectivement 7 % et 35 % de plus en 2018, selon l’Insee. De fait, ils ont plus souvent hérité, ont profité de la hausse des prix de l’immobilier et des cours de Bourse, et sont davantage avancés dans le remboursement de leurs crédits.

Mais, est-ce au système de retraite de corriger les inégalités de patrimoine ? C’est un enjeu général dans la société. Une étude de l’Insee parue fin janvier a révélé que la moitié la plus aisée des Français concentre 92 % du patrimoine brut. Ce dernier « est inégalement réparti dans la population, entre actifs et retraités, d’une part, et dans chaque catégorie de la population, d’autre part », résume un document de travail du COR basé sur des données Insee de 2018.

Certes, le patrimoine est moins concentré parmi les retraités que parmi les actifs, mais les avoirs moyens détenus par les 10 % des retraités les mieux dotés valent tout de même 3,3 fois ceux de la médiane (pour les actifs c’est 3,9 fois).

De plus, « à revenus comparables, les retraités sont mieux dotés en patrimoine [que les actifs], à l’exception des ménages ayant les revenus les plus faibles », à savoir ceux qui gagnaient moins de 20 614 euros par an début 2018, soit les 25 % les plus modestes.

« Si l’on souhaite réduire les revenus des retraités les plus riches, ce sont les revenus du patrimoine qu’il importe de cibler… et non les retraites », plaide l’économiste Henri Sterdyniak dans une note des Economistes Atterrés en réponse à celle de Terra Nova. « La redistribution à leur encontre doit passer par la taxation des revenus financiers et des plus-values à l’impôt sur le revenu, par la taxation des grandes fortunes, par une forte augmentation des droits de succession. »

Moins de dépenses de logement, plus de santé et de chauffage

Un autre indicateur peut nourrir ce débat sur le train de vie des retraités. Il s’agit du « reste à vivre », à savoir le niveau de vie auquel on soustrait les dépenses courantes d’alimentation, de transport et de logement.

« En 2017, le niveau de vie médian des plus de 65 ans est plus faible que celui des 50-65 ans ou que celui des 30-50 ans, mais leur « reste à vivre » [en prenant en compte la taille du ménage] (…) est plus élevé », avance un document de France Stratégie réalisé pour le colloque du COR.

Cela s’explique par des dépenses plus faibles pour les ménages âgés, parce qu’ils sont plus souvent propriétaires non accédants et ont des besoins de déplacements moindres.

Mais cet indicateur ne prend pas en compte les dépenses de santé qui, elles, sont bien plus élevées pour les plus de 65 ans (le double des 30-50 ans), qui ont davantage de problèmes de santé sans bénéficier de l’aide d’un employeur pour la prise en charge de leur complémentaire santé.

Par ailleurs, le panier de consommation des personnes âgées n’est pas le même que celui des plus jeunes. L’Insee a montré qu’ils sont plus pénalisés par l’inflation actuelle, notamment en raison de dépenses d’énergie plus élevées.

Les retraités déjà mis à contribution

Si on est précis, la question est moins de savoir s’il faut demander des efforts aux retraités que s’il faut leur en demander davantage. Car, en réalité, ils sont déjà mis à contribution pour financer le coût du vieillissement de la population.

« Si les plus de 60 ans restent bénéficiaires nets de la protection sociale, les transferts qu’ils reçoivent en moyenne individuellement, nets de leurs contributions à son financement, ont diminué significativement au cours de la dernière décennie », a mis en évidence une note d’analyse de France Stratégie en 2021. « Cela a permis en retour de limiter pour les actifs la hausse des coûts associés au vieillissement de la population. »

Parmi les mécanismes mobilisés, on retrouve bien sûr la CSG et les réformes des retraites de 2010 et 2014, mais aussi l’évolution du mode de calcul des pensions.

Les gouvernements successifs ont joué avec le calendrier des revalorisations des pensions de base afin de les retarder et faire des économies. A cela s’ajoutent les évolutions de la valeur du point de l’Agirc-Arrco, modérant également les pensions complémentaires des anciens salariés du privé.

« Durant les sept dernières années, les retraites déjà liquidées ont perdu 6 % de pouvoir d’achat pour les plus faibles ; 8,4 % pour les autres », alors que le salaire moyen de base a dans le même temps progressé de 2,25 %, pointe Henri Sterdyniak.

Enfin, les rapports successifs du COR montrent que, malgré le vieillissement de la population, les dépenses de retraites seraient stables ou en baisse à horizon 2070 car « un mécanisme correcteur a été intégré au système » expliquait son président Pierre-Louis Bras en septembre. Les réformes des retraites depuis la fin des années 1980 jusqu’au début des années 2000 ont indexé les droits (les salaires portés au compte pour le calcul des 25 meilleures années) et les pensions sur les prix alors qu’ils l’étaient auparavant sur les salaires.

Or, outre la période actuelle, les salaires ont augmenté plus vite que le prix ces dernières années. Ainsi, selon les projections du COR, la pension moyenne par rapport au revenu d’activité moyen devrait baisser. Résultat, le niveau de vie des retraités par rapport à l’ensemble de la population va décrocher : supérieur de 1,5 % en 2019 comme indiqué plus haut, il serait à parité ou légèrement inférieur sur la décennie en cours, avant d’être inférieur de 3 % à 4,5 % dans les années 2030 et poursuivre sa chute pour finir entre 13 % et 24,5 % inférieur en 2070, selon les hypothèses retenues. Il reviendrait ainsi aux niveaux observés dans les années 1970-1980.

Le but du système de retraite est d’assurer un niveau de vie satisfaisant aux pensionnés. Mais qu’est-ce qu’un niveau de vie satisfaisant ? La question est centrale et mériterait un débat, sur les bancs de l’Assemblée et au-delà.

Retrouvez notre dossier « 10 questions sur la réforme des retraites »

RSS - Articles

RSS - Articles

Laisser un commentaire